電気管理技術者になる道は…全然ない!? ~電気主任技術者(電験)3種取得前に見るべき情報~

- 転職×電験

- 2024.12.05 更新日:2025.09.17

電験3種に合格。

「そうすれば、電気管理技術者になれる!」

資格取得前にそう考えている方は多くいらっしゃいます。

でも、ちょっと待ってください。

それは本当でしょうか?

電気管理技術者になるためには、「どこで実務経験を積んだらよいか?」をはじめとするさまざまな問題があります。

ここでは電験3種を取得した後、どうしたら電気管理技術者になれるのか、本当にその道があるのかを実例をもとにお伝えできたらと思います。

★この記事を読んで分かること★

✅電気管理技術者と実務経験と実務経歴証明書について

✅転職先の企業さんの目線

✅電気管理技術者になった方の実務経験の積み方

✅電気管理技術者になるための心構え!?

1|電気管理技術者とは?

まず電気管理技術者とは、電気事業法施行規則第52条の2項に定められた、自家用電気工作物の電気保安に関する業務を行う個人事業者のことになります。

電気管理技術者として働く方々は個人事業者なので、個人事業主(フリーランス)としての働き方をされているんですね!

電気管理技術者は、基本的に電気管理技術協会さんなどに所属し、以下のような業務を行います。

| 業務内容 | 詳細 |

| 月次点検 | 運転中の電気設備を1カ月1回ほどの頻度で行う点検、測定や試験 |

| 年次点検 | 運転を停止した電気設備を1年に1回行う精密な点検、測定や試験 |

| 竣工検査 | 電気設備を新設や改修した際、工事完了後に行う検査 |

| 臨時点検 | 電気設備に異常や事故があった場合に原因を究明するために行う |

| その他 | 電気に関するコンサルティング |

| その他 | 官庁手続きのサポート |

| その他 | 故障時や事故時の緊急対応 |

年次点検は土日に行われるため業務を行うことも多々ありますが、平日は時間の調整がききやすいのが個人事業者として働く電気管理技術者の大きな特徴と言えるでしょう。

また、電気管理技術者はうまくいけば売上1,000万円以上となるため、電験3種を勉強される方の多くが目指す働き方となっているようです。

ただ、電気管理技術者になるための要件として、

・電気主任技術者3種以上を取得していること

・3種であれば5年以上の実務経験が必要(保安管理業務講習を受ければ3年)

があり、この実務経験を積むということがとても大変です。

⇩それ以外の要件は、こちらをご確認ください⇩

関東東北産業保安監督部 保安管理業務を行いたい方へ

▼電気管理技術者の働き方を詳しく知りたい人は、こちらもチェック!▼

-1024x739.jpg)

外部委託で保安業務従事者・電気管理技術者として働くために必要な実務経験と電験転職・独立の流れを解説!

「じゃあ、実務経験を積めるところに転職をしたらいいのでは?」

そうなると、次に知っておく必要があるのは、実務経験の証明の仕方です。

2|実務経験の証明をするために必要な条件

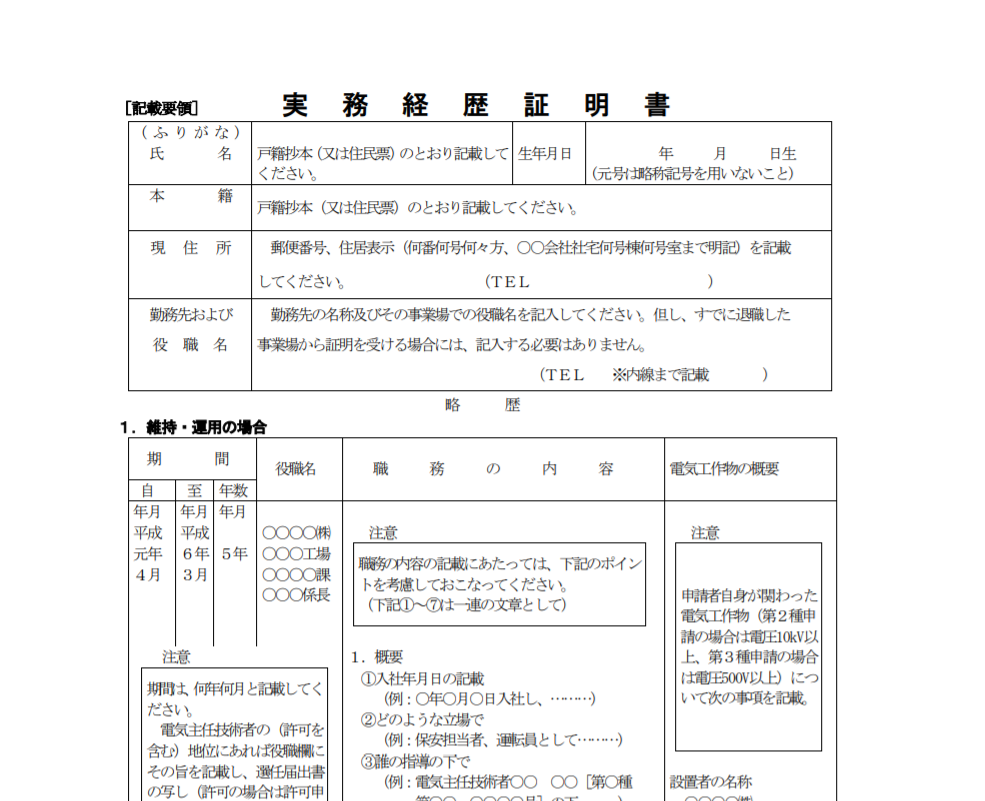

実務経験を証明するためには、実務経歴証明書を作成する必要があります。

実務経歴証明書は自分で作成しなければならない書類であり、少なくとも以下に記載するものが必要です。

①500V以上の電気工作物の工事、維持、運用業務及びこれらの業務を監督した業務内容の記載(電気主任技術者の下でも可能)

②勤務先の証明(代表印)

③ビルメンテナンス会社など委託管理契約に基づいた実務経験の場合は、契約会社(設置者)の証明(代表印)、もしくは実務経歴期間内全ての契約書、覚書、仕様書等の添付(写し可)

(通常は必要ではないですが、経済産業省のデータベースで確認ができなかった場合に提出を求める場合あり)

※ 中部近畿産業保安監督部近畿支部の実務経歴証明書記載要領を参考

現状、実務経験を証明するハードルはなかなか高いものとなっています。

転職する際は、上記を実務経歴証明書に記載できるのかを確認しないといけません。

かつ、「電気管理技術者になるために今の会社を退職する」というその時点にならないと、本当に勤め先から押印を貰えるのかも定かになりにくいのです。

▼実務経歴証明書について詳しく知りたい方は、こちらもチェック!▼

電気保安業界の人材不足解消のための実務経歴証明書…

どこの情報を元に書いたらいい?

~電気主任技術者2種・3種 電気管理技術者・保安業務従事者を目指す方向け~【※短縮講習情報も追記】

電気管理技術者になる道は、なかなか平坦ではないのです…

次は、企業さん側の目線を詳しく見てみましょう。

3|転職先の企業さんの目線 ~選任現場では~

企業さんが人を採用するにあたって、もちろん「現状の人手不足を解消していきたい」、もしくは「事業を拡大させていきたい」という目的があります。

とくに、未経験の方を採用するのであれば教育する必要もあるため、長く働いていただける方を求めています。

そんな中、「3~5年働こうとは思っているのですが、電気管理技術者になりたいので退職時に実務経歴証明書に代表印は押していただけますか?」と言われたら、当然ですが採用は見送られます。

それでもいいからいてほしいと言う企業さんは非常にまれです。

(弊社がヒアリングを続けておりますが、全国的にほぼありません)

選任現場の企業さんからしたら、退職して別の業界に行く方のために、会社の代表印に加えて会社間の契約書の写しを渡すことに対して、大きな抵抗感があります。

その理由は、本来は長く勤めていただきたかったという現状の中で、自社の代表印の稟議を通して勤め先の許可を得る必要や手間もかかるからです。

さらに、情報セキュリティ上、お客さんである設置者さんの情報となる契約書の写しを退職者(退職前であれば従業員)に開示して良いのか?という話にも展開してしまうからです。

働いていたのは事実だから協力するべきだという考えは、日本において浸透するのはまだ先になる気がします。

※ただ、後述しますが、経済産業省さんから「実務経歴証明書の押印へのお願い」が出されている事実もありますので、徐々に理解は進むとも思われます。

4|転職先の企業さんの目線 ~電気保安法人では~

また電気保安法人さんだと、より問題は深刻です。

電気保安法人さんが実務経験のない方を雇う場合、保安業務従事者(実務経験の証明ができた社員)の補助をしてもらうことが多いのです。

電気保安法人がお客さん(高圧の電気工作物の設置者)と外部委託契約を結ぶためには、保安業務従事者がその担当になることが必要です。

要は、自身が保安業務の担当者となることで所属している電気保安法人さんに売上を生む立場になるのですが、未経験の方はすぐに保安業務従事者として担当者になることがありません。

そうなると、会社側としては、未経験の方が3年間実務経験を積んでいる際の給与は、どちらかというと教育投資としての意味合いが強くなります。

(年次点検スキルがついて、年次点検を数多くこなせるようになっていると話は変わってきますが…)

未経験の方を採用した場合はとくに、

「実務経験を積んで保安業務従事者となってもらい、お客さんをたくさん持つ担当者になって、電気保安法人さんの売上に貢献してもらう」

そうして、長く働くことで教育投資分を回収していくということを電気保安法人さんは考えています。

それが、3~5年で退職となると、電気保安法人さんが教育投資として支払った給与分も回収できなくなってしまい、かつ法人が持っていた技術をその方に渡し、その上でお客さんも取り合うような可能性も出るので、経済的ダメージは大変大きいものになります。

高齢化が進む電気保安法人においては、実務経験を積んだ後の先輩社員からの引継ぎや、顧客の新規開拓のための計画などを予定されていることが多くありますから、長期的に見据えた雇用にならないのであれば初めから雇いたくないというのが現状です。

もちろん例外はありますが、多くの企業さんが上記のように考えられており、数年で辞められる方に対して、実務経験を証明するメリットを感じていません。

ではやっぱり電気管理技術者への道はないのでしょうか?

5|電気管理技術者になった方の実務経験の積み方

ここで、どういった方が電気管理技術者になっているのか、事例を見ていきます。

①元○○電気保安協会

②元電力会社

③工場などの選任現場で定年まで働いた方

④選任現場で途中退職された方

⑤親や親戚が電気管理技術者

⑥その他

■ ①②の事例(元○○電気保安協会・元電力会社)

やはり、保安協会さんで実務経歴証明書の証明を行うだけでなく、月次点検・年次点検スキルを身につけて独立される方が多いのと、電力会社さんでも試験業務に携わっていた方が電気管理技術者の道に進むケースが多くなっています。

とくに、電力会社さんは実務経歴証明書の証明をいただける体制が整っていることも、電気管理技術者になりやすい道になっているようです。

ただ、新卒入社が多いので、転職して入るのは難しい事例となります。

もちろん法人さん側としても独立を望んでいらっしゃらないですが…

■ ③の事例(工場などの選任現場で定年まで働いた方)

選任の電気主任技術者として活躍した方が、定年退職時に企業さんに実務経歴証明書の押印をお願いしたら快く応じていただけたパターンです。

企業さんからは「お疲れ様の意味もあって快く押印させていただいた」という声も聞いたことがあります。

■ ④の事例(選任現場で途中退職された方)

退職後に数年間在籍していた会社に対して、外部委託での働き手が不足しているという社会問題を説明し、丁重にお願いしたら押印いただけたという事例も聞いております。

その際は、経済産業省さんからの「電気事業法の手続において必要となる従業員又は元従業員の実務経歴証明書の発行について(お願い)」を元にご説明されたそうです。

何より企業さんとの良い関係性を保つことが大事だったとのことです!

■ ⑤の事例(親や親戚が電気管理技術者)

親族に電気主任技術者がいる場合に、月次点検や年次点検に同行することによって実務経験を積んだという事例もあります。

■ ⑥の事例(その他)

その他は、知り合いに会社の社長さんがいらっしゃり、電験3種を持っている自分に選任を任されたという事例ですが、本当に特殊なパターンですね。

このように多種多様なやり方で、実務経験を積んできていらっしゃいます。

実務経歴証明書の証明のためには社内での関係性や、社外での横のつながりが大事なポイントにはなっていると感じます。

実務経験を積むことができた事例をまとめると以下になります。

・保安協会や電力会社で働く

・選任現場で定年まで働く

・退職した企業さんに丁寧にお願いをする

・親族に電気管理技術者がいらっしゃれば、その補佐として働く

・知り合いに設置者さんがいらっしゃれば、その現場で選任できないかの交渉をする

他のやり方もありましたら、ぜひご連絡ください!

6|電気管理技術者になるための心構え!?

元々、電気管理技術者というのは独立している個人事業主です。

個人事業主は、電気管理技術者に限らずどの業界でも、決まった道のりでそこにたどり着いているわけではありません。

それぞれ自身が行える業務に対して責任を持ちながら進んでいった結果、個人事業主という選択をされています。

それに、実際に電気管理技術者になってからも、色んな事が起こるとも聞いています。

仕事がなくて選任に戻られたり、全然違う職に進まれたりという方もいらっしゃいます。

「人とコミュニケーションとりたくないから」「楽そうだから」という思いで進まれる方は淘汰されてしまい、精一杯やっている方でも、その環境やタイミングによって、受け持つ件数が少なく廃業される方もいらっしゃるのが現状です。

その中で横のつながりを作って案件を頂き、お客さんが安心して受変電設備を任せられる技術力を身につけていく、そのようにコミュニケーションができていて、お客さんに貢献しようという意識が高い方が成功していらっしゃるように思えます。

だからこそ、基本的なことですが、まずは目の前のことを大切に、雇っていただきかつ実務経験が積める環境の企業さんに対して貢献するために、責任をもって業務をやりつくして頂き、その先の「可能性として」独立というのもあると考えられるのが良いのではないでしょうか。

独立するために目の前の会社に入るというのも強い動機になるのですが、独立をメインに考えすぎて日々行う業務に興味が持てず、結果おろそかになってしまったら、実務経験が積めなかったときの徒労感は半端なモノではないと思います。

それよりも、目の前の業務に対しても興味が持てる分野に転職してできるだけその業務に集中し、周りとコミュニケーションも取り貢献していった先に次の道も開けていく形を目指していくのがよいかもしれません。

もし仮に実務経験が積めなかったとしても、確かな技術が身につき、別の方向性が見えてくる場合もあります。

だから、できるだけ目の前のことに対して集中し、興味関心と責任をもって業務を行い、技術を磨き、会社に対し、良い関係性を築き貢献するというスタンスを貫く方が良いのではと個人的には思います。

これが電気管理技術者になる道を作るための大事な心構えなのかもしれません。

実務経験の積み方や実務経験証明書にまつわる課題はまだ多くありますが、業界の動きとしては「実務経験年数を(条件付きで)短縮できる」というルールが増えてきています。

保安管理業務講習もその一つ。

保安業務従事者もしくは電気管理技術者になるためには通常、第3種電気主任技術者を所有している方は5年(第2種電気主任技術者であれば4年)の実務経験が必要ですが、保安管理業務講習(実務経験短縮講習)を受けることで、必要な実務経験年数を一律3年に短縮することができます。

経済産業省が認める短縮講習を、カフェジカでも実施しています。

実務経験の短縮のみならず、現場での自信を付けたい方、スキルアップを図りたい方にもご利用いただき、好評の声を多くいただいております。

短縮講習や実務のスキル向上に興味のある方は、以下から詳細をご覧ください。

7|電気管理技術者になるための道を作るのは…

とは言いつつも、どのように考えるかは皆さんが最終決められることです。

もし「数年で独立を絶対にしたい!」と考えられるのであれば、基本的には職業紹介会社等を通さずHPやハローワークさんなどを使って自主応募をされることをおすすめいたします。

職業紹介会社は、企業さんから成功報酬で費用を頂いています。

それに対して、企業さんにとって採用コストがかからないHPやハローワークさん経由の方が、まだ、数年だけ働く方を受け入れやすいかもしれません。

(困る企業さんがほとんどかとは思いますが…、それでもまだ可能性はあるかもしれません。その上でもやはり勤め先の企業さんに対して貢献する意識を持っていただき、良い関係性の構築をされ、ご自身で道を切り開いて行かれるのが良いかと!)

ただ、定年まで長く働いていくことを念頭においた転職を考えられているのであれば、弊社のような職業紹介会社にご相談ください。

ご自身で転職する際に大変になるさまざまな調整がしやすくなります。

なによりミズノワでは、転職希望者の方が長く働いて、会社に貢献し定年退職をする際、実務経歴証明書への押印の協力をいただけるかの確認をできる限りさせていただいております。

(もちろん、できない場合もあり、かつ将来のことは「確定ではない」こと、かつ退職時のご本人と企業さんとの関係性も大事になりますので、「押印いただけない可能性がある」こともご了承ください)

電気主任技術者を採用する企業さんに対しては、外部委託で働く保安業務従事者や電気管理技術者の人手不足が深刻化している問題を知っていただき、実務経歴証明書に押印協力いただけるよう呼びかける活動をしております。

ご興味ある方は、お気軽にお申し込みください。

▼転職のご相談はこちら▼

電気管理技術者になるために実務経験を積む方法は、今回ご紹介した以上にいろいろなやり方があるかもしれません。

ぜひ、お一人お一人が道を作っていってみていただけたらと思います。

どの道に進むにしても心より応援しております。

そして、この記事が皆さんの参考の一つになれば幸いです。

ぜひ頑張ってください!

【著者情報】

電気主任技術者メディア編集部

電験や実務など、「電気主任技術者」にまつわる情報に特化したメディアコンテンツ制作集団。

電気主任技術者専門の転職エージェント株式会社ミズノワが運営する「電気通信ピカリ」内の記事を執筆・発信中。

転職エージェントとして、求人案内総掲載数240件以上、求職者様の総ご相談者数2,500名を超える実績を持つミズノワ監修のもと、分かりやすくて面白いメディア運営を進めております。

-4.png)